2024

KMIT

Produktlaunch

CMD 42

Produktlaunch

1990

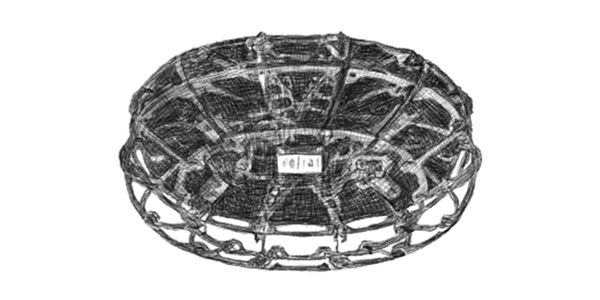

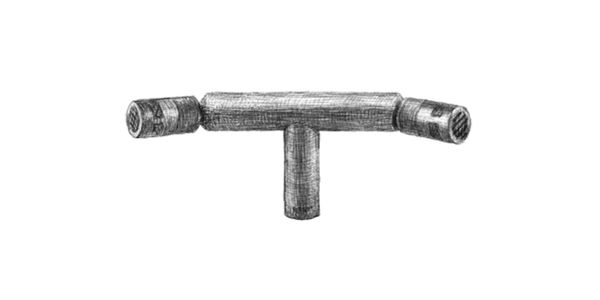

KFM 6

Das Kugelflächenmikrofon KFM 6, das auf der theoretischen Arbeit von Günther Theile basiert, ist so konzipiert, dass es dem natürlichen Hören eines Menschen möglichst nahe kommt. Es nutzte zwei Druckempfänger auf der Basis der MK 2XS.

1960

1952